Manuel Alfonseca es un gran divulgador de temas de ciencia y fe con su interesante blog Divulciencia.

En su último artículo aborda el tema de los milagros, los dogmas y los

hechos históricos, y su relación con la ciencia. Puedes leelo a

continuación.

Manuel Alfonseca es un gran divulgador de temas de ciencia y fe con su interesante blog Divulciencia.

En su último artículo aborda el tema de los milagros, los dogmas y los

hechos históricos, y su relación con la ciencia. Puedes leelo a

continuación.

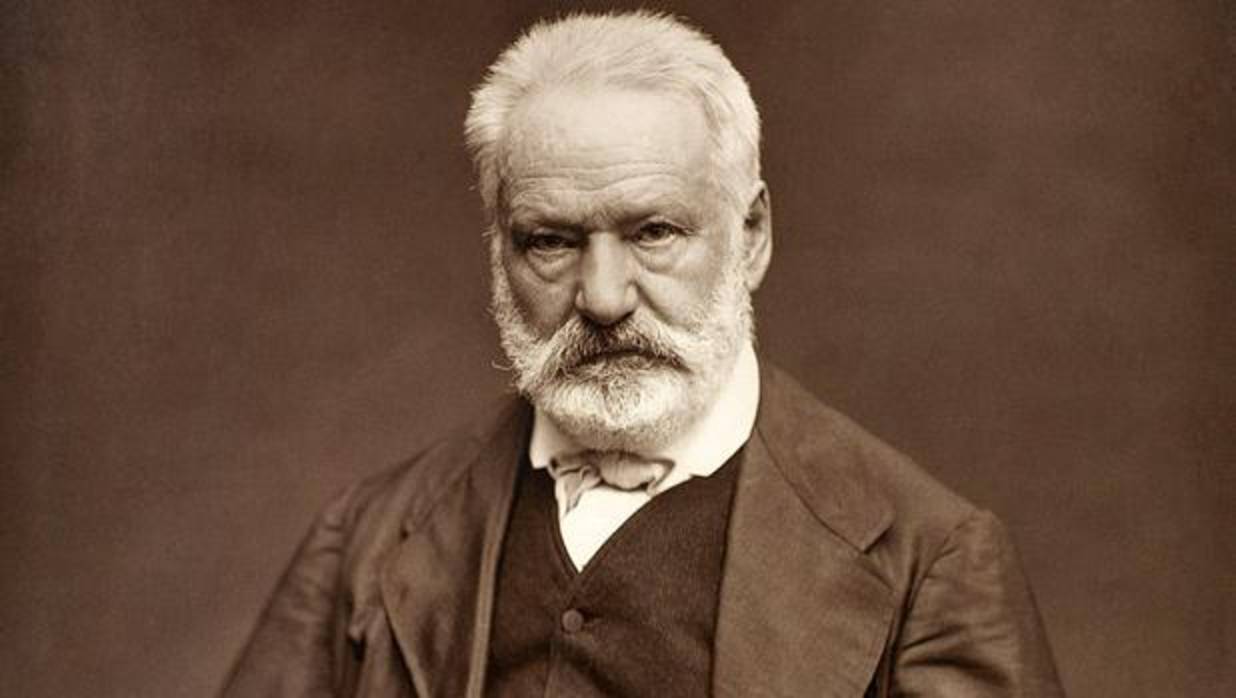

En su obra Quatrevingt-Treize, cuyo título se suele traducir

como “Noventa y Tres” (se refiere a 1793, el año del Terror y de la

Vendée), Victor Hugo introduce a un personaje llamado Cimourdain, un

ex-sacerdote que ha perdido la fe por culpa de la ciencia: “La

ciencia había demolido su fe; el dogma se había desvanecido en él... Lo

sabía todo de la ciencia y lo ignoraba todo de la vida”.

Aparte de que la segunda frase es muy discutible (nadie puede saberlo

todo de la ciencia), la primera plantea el enfrentamiento entre ciencia

y fe, que comenzó con la Ilustración y alcanzó el máximo efecto

filosófico en el siglo XIX, el de Victor Hugo, que probablemente en esta

cita proyecta sus prejuicios decimonónicos en un anacronismo histórico.

Porque veamos: ¿qué descubrimiento científico había demolido la fe de Cimourdain? ¿Darwin? Pero Darwin no había nacido en 1793. ¿Copérnico? Pero la teoría de Copérnico no se comprobó experimentalmente hasta 1838 cuando

Bessel midió por primera vez la paralaje de una estrella (61 Cisne),

demostrando así que la Tierra gira alrededor del sol. Por otra parte,

que la Tierra esté en el centro del universo nunca fue un dogma

católico, y las reservas de parte de la Iglesia a la teoría de Copérnico

no se debían a su posible oposición con las Escrituras, sino a que

echaba por tierra la cosmología de los filósofos griegos (especialmente

la de Aristóteles).

El poeta, dramaturgo y novelista romántico francés Víctor Hugo

Pero vayamos al fondo de la cuestión: ¿cuál es el dogma católico fundamental, el que Victor Hugo suponía que la ciencia había echado abajo? Me voy a atrever a resumirlo en unas pocas palabras: “Dios existe, ha creado el universo y se hizo hombre en la persona de Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó”.

La base de la fe cristiana y la ciencia

La resurrección de Jesucristo después de su muerte en la cruz es sin duda la base del dogma central del Cristianismo. Dicha

resurrección no es un hecho científico, sino un hecho histórico,

atestiguado por el testimonio de varios centenares de personas, que

afirmaron haber visto a Cristo resucitado. Muchas de esas personas dieron la vida antes que renunciar a su testimonio.

Como he dicho en otro sitio, la ciencia no tiene nada que decir sobre la existencia (o la no existencia) de Dios.

Todo lo más puede proporcionar indicios, que de hecho, a lo largo del

siglo XX, se han inclinado claramente a favor de su existencia. ¿Tiene

la ciencia algo que decir respecto a la resurrección de Jesucristo?

El diccionario de la Real Academia define así la palabra milagro: “Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino”.

Es decir, un milagro es un hecho que se encuentra fuera del alcance del método científico.

Por lo tanto, decir que la ciencia ha demostrado que no existen los

milagros es lo mismo que decir que la ciencia demuestra que no existen

hechos inexplicables para la ciencia: una afirmación que se

auto-contradice.

Los hechos históricos no están sujetos al método científico

experimental, que se apoya en la inducción. Su veracidad depende de la

documentación disponible y de los testimonios humanos que la apoyan (es

decir, se utiliza el método abductivo). ¿Imagina alguien que se pueda tomar en serio una frase como la siguiente?: “La ciencia ha descubierto que el asesinato de Julio César no es digno de crédito”.

Sin embargo, Victor Hugo parece haber tomado en serio esta otra afirmación: “La ciencia ha descubierto que la resurrección de Jesucristo no es digna de crédito”.

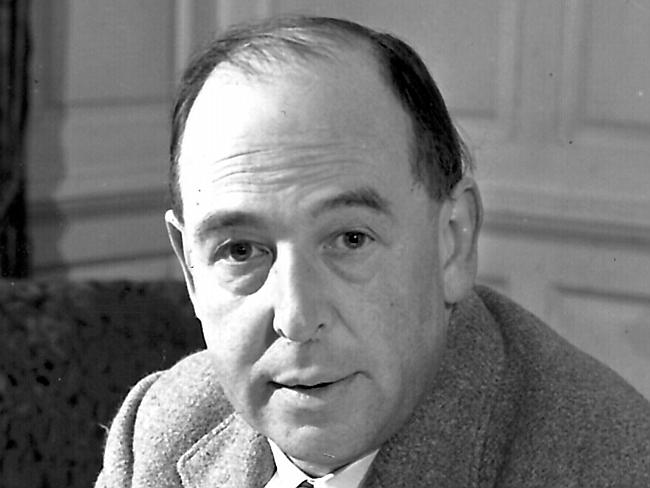

C.S. Lewis, pensador, novelista y crítico literario inglés.

Actitudes ante los hechos históricos

Ante un hecho histórico concreto, como la resurrección de Cristo, que

está atestiguada por centenares de testigos oculares y por los

documentos correspondientes (esencialmente el Nuevo Testamento), se

pueden tomar las tres actitudes siguientes, que se parecen mucho al

famoso trilema de C.S.Lewis:

1. O bien ese suceso concreto ocurrió de verdad. O sea, Cristo resucitó y los varios centenares de testigos que le vieron dijeron la verdad.

2. O bien el suceso no ocurrió, y los testigos mintieron deliberadamente.

3. O bien el suceso no ocurrió, pero los testigos no

mintieron, simplemente estaban equivocados y habían sido presa de una

alucinación colectiva, o alguna explicación equivalente.

¿Tiene la ciencia algo que decir al respecto? Nada en absoluto.

Las tres opciones indicadas anteriormente no tienen el mismo peso. La

mayor parte de quienes se enfrentan a este trilema excluyen la segunda

opción, porque no se considera razonable creer que varios cientos de

personas se pusieran de acuerdo para afirmar algo que sabían que era

mentira, y que muchos de ellos dieran después la vida para defender su

testimonio. Quizás en un caso concreto, con una sola persona, esto

podría haber sucedido, pero con un grupo tan grande de testigos no es

una opción razonable.

Quedan dos opciones: la primera y la tercera. Es evidente que los

ateos prefieren la tercera, y que los creyentes preferimos la primera.

Pero se trata de una preferencia que no tiene nada que ver con la

ciencia. Podríamos decir que se trata de una preferencia filosófica.

Lo mismo ocurre siempre que se discute la realidad (o no) de

cualquier milagro. Sin ir más lejos, consideremos el milagro de Fátima,

que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, hace poco más de 100 años. Según los cálculos realizados por entonces, hubo entre 30.000 y 40.000 testigos del milagro.

Con semejante número, es preciso excluir la segunda opción, porque es

imposible que tantas personas se pusieran de acuerdo para mentir. De

nuevo nos vemos reducidos a la primera y a la tercera opción: los ateos

sostienen que el milagro fue una alucinación colectiva, o bien un efecto

óptico debido a la contemplación del sol. Los creyentes seguimos

prefiriendo la primera opción.

En el fondo, el razonamiento de los ateos ante los milagros es circular y puede resumirse así:

1. Los milagros son imposibles.

2. En cualquier referencia a un milagro, como la resurrección de

Cristo o el de Fátima, la primera premisa de este razonamiento (que

usualmente no se hace explícita) nos obliga a excluir que sucediera en

realidad, por lo que sólo queda la opción de que haya sido una

alucinación colectiva o una explicación equivalente.

3. Luego los milagros son imposibles.

Es un caso de libro de la falacia de la afirmación del consecuente,

que ya conocía Aristóteles, y que consiste en demostrar una afirmación

partiendo de ella misma. En cuanto a lo que dice Victor Hugo (que la ciencia ha echado abajo los dogmas) es claramente falso.

ReligiónenLibertad